ヤマトヌマエビは弱った水草しか食べないって本当?

ヤマトヌマエビはよく食害するって言われているけど実際には弱った水草しか食べません。

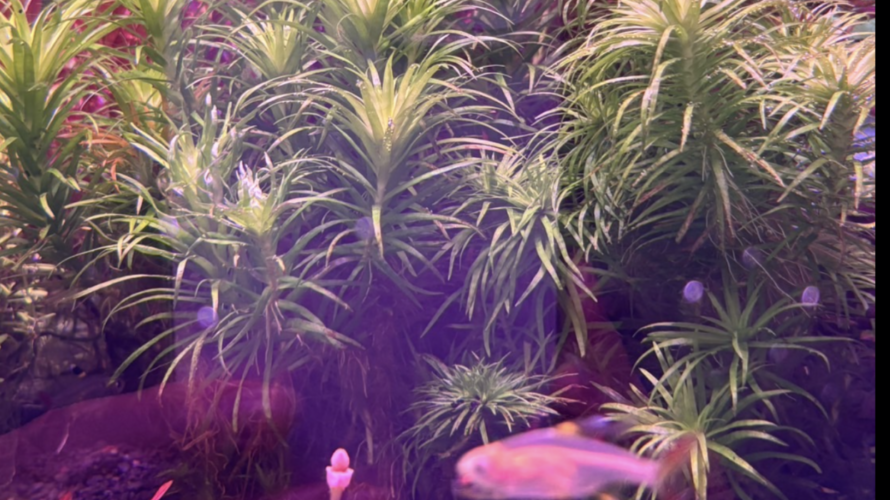

筆者の水槽にはヤマトヌマエビがよく食害しやすいアルテラナンテラレインキーミニやトニナを育成してるけど、組織培養株や他から持ち込んだ水中葉などの植え込み直後は食べられたことはあっても、それでも5日もすれば全く食害されない。

筆者の経験ではエビが食害するときは何かしらのトラブルがあった時だけ。たとえば…

・CO₂濃度が下がったのに気が付かなかったとき

・アニオン交換樹脂が飽和してKHが上昇したことに気が付かなかったとき(ソイルの陰イオン交換容量が飽和したとき)

・底床肥料の肥効が低下したとき(底床肥料がないのに植え替えた時)

・貯蔵養分不足で植え付けた水草が一向に適応しなかったとき

・フィルターが詰まって流量が低下したとき。

・GHが3以下と低いとき

ヤマトヌマエビが食害するときは大半がこの6つに当てはまる。これらトラブルは水草が弱る主な原因。逆に言えばエビが食害を始めたら何かがトラブってる合図です。

CO₂濃度が下がったときに食害にあう

これはもう誰でも分かることだけど植物は光合成で産生された炭水化物の塊です。ブドウ糖を直鎖状につなぎセルロースやリグニンといった強固な繊維を作ります。またそのような組織を強固に作ろうと思ったら光合成をガンガンさせなくていけません。光合成を行う葉緑素もまた炭水化物から合成されます。ということはCO₂濃度が低下したら….分かりますよね。

KHが上昇したとき又は大きく変動した時に食害される

KHが上昇すると水草が利用できるCO₂が減ってしまうばかりでなく、水草の浸透圧にも影響するため相当なダメージを受けます。筆者の経験ではKH2の上昇でも生育が止まってしまう水草が多い。だけどエビの活動も停止するか暴れだすかのどっちかです。この場合、食害どころではないですね。水替え程度の短時間の変動なら水草の色は変わってしまうぐらいのもので1日も経てば元に戻ります。

底床肥料が低下、または肥料分が少ないところに差戻ししたとき食害される

肥料分の少ない砂利底床では結構これが原因で食害されることが多いです。組織培養のアルテラナンテラが特に。葉緑素は窒素と炭水化物で骨格を形成し後からMgが入り込んで完成です。窒素がなければ葉緑素の多い葉は作れません。またアルテラナンテラのように植え替えしない品種だと植え付け後に肥料がしっかりあるかないかでその後の生育が左右されることが多いです。失敗したら肥料仕込んで健康な先端を切り差戻ししましょう。

貯蔵養分不足で植え付けた水草の適応が遅かったとき

これはそもそも貯蔵養分不足の水草を植えると溶けてくるので論外です。組織培養の株は半水中葉なので貯蔵養分少なくても早く適応できます。問題は自分の水槽外から持ち込んだ水中葉です。(メルカリなど多い)まず育成したKHを聞きましょう。KHがあなたの水槽と合えば貯蔵養分少なくてもイケます。KHが合わないときは出来るだけ健康そうな水中葉を選びましょう。水上葉はKH関係なく適応できます。

フィルターが詰まって流量が低下したとき

水草が酸素不足やらCO₂不足に陥ります。ず~っと気づかずにいると徐々に溶けてくる(弱る)水草が出てきます。バクテリアにも影響を及ぼしコケも増えてくる。でかいエーハイムプロフェッショナルなら流量インジケーター見るだけで詰り具合すぐ分かるんですけどね。

GHが3以下のとき

何を育成しているかによるけどあれこれ育てたいって考えてるならやはり2hrでも推奨しているGH5が無難です。

植物の細胞を強固に結びつけるにはペクチンなどの接着剤が必要でその原料がカルシウムやホウ素です。また健全な根にはカルシウムが欠かせません。でも苦土石灰とか卵殻、牡蠣殻のような炭酸Ca系は絶対ダメです。KH上昇します。リキダスのCaもKH上昇させます。筆者もいろいろ試しましたがAPT SKY使った方が無難です。(ちなみにリキダスと比較されるXエナジーのCaはKH上昇しませんでした)

-

前の記事

砂利底床の水草を健全に育成するには初期肥効(元肥)をいかに効かすかが重要

-

次の記事

記事がありません